이왈종 개인전--(제주생활의 중도)

이왈종 개인전 '제주 생활의 中道'

이왈종은 '제주도 화가'란 별명이 붙을 정도로 1990년대부터 제주도에서 작품 활동을 계속 하고 있다.

작가는 순전히 작품에 몰두하기 위해 고향인 경기도 화성이 아니라 타향인 제주도를 택해 교수 자리를 뒤로 하고 떠나왔다. 그는 제주 정방폭포 근처에 있는 집을 겸한 작업실에서 매일 새벽 3시에 일어나 작품을 시작한다. 오후 5시까지 되도록 일정을 만들지 않고 작품에 집중한다. 그의 그림처럼 마당에는 개가 두 마리 뛰어다니고 과일나무들이 자라고 있다. 그의 가장 큰 즐거움은 골프다. 그는 "우연한 기회에 골프를 배우게 됐는데 경기 자체가 전투라서 그림을 그릴 때도 탱크를 그려 넣는다"며 웃었다.

-

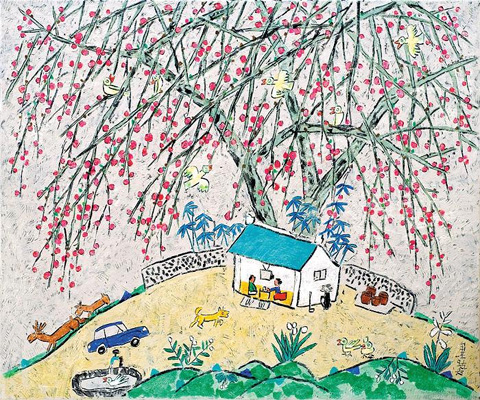

- ▲ 이왈종의〈제주생활의 중도(2010)〉. /노화랑 제공

서울 종로구 관훈동 노화랑에서 열리고 있는 《이왈종 개인전-제주 생활의 중도(中道)》는 이 모든 것이 들어가 있는 작품들이 전시 중이다. 그림 앞에 서면 서울에선 보기 힘든 홍매나 동백꽃이 제주의 태양빛을 받아 화사하게 빛난다. 화폭에는 제주의 바닷바람이 향긋하게 느껴지고, 옥색 물빛 바다가 눈앞에 펼쳐지는 듯 하다. 새는 지저귀고 고기잡이 배는 통통거리며 바다 물살을 가른다. 화사한 제주의 봄이 그득하다. 작가는 "그림은 일종의 부적과 같다"며 "좋은 기운을 모으라는 뜻에서 화사하게 그린다"고 말했다. 하루종일 골치 아픈 일에 시달리다 집에 돌아온 사람이 무겁고 비극적인 그림 앞에 서면 어떻겠느냐는 것이다.

사람들이 구름 위에서 골프를 친다. 신선놀음이 따로 없다. 이런 걸 '현대화된 산수화'라고 하면 어떨까. 신선놀음을 골프로 하는 시대인가. 하긴 캐나다 같은 곳에서는 집 바로 옆이 골프장이 있어 사람들이 이를 쉽게 즐긴다. 우리는 아직 그럴 여유는 없다. 그러나 이왈종의 그림을 보면서 그런 신선놀음을 즐길 수 있지 않은가.

그림 속에 골프장에 신나게 놀아보면 어떻겠는가. 예술이란 정신적 사치에서 시작한다. 그것이 꼭 현실적 사치와 연결되지 않는다고 해도 말이다. 그런데 이 작가는 서울에서 교수직을 포기하고 제주도로 내려가 전업작가라는 길을 추구하다 진짜 사치라 할 수 있는 골프를 즐길 수 있는 행운도 만났다.

남녀교합은 음양조화이자 몸의 기혈을 살리는 에너지 원천

색즉시공 공즉시색 I 골프공 18개(골프의 18홀 상징) 17X90X14cm 2008. 이왈종 특유의 해학이 넘치는 춘화

그는 골프를 치다가 버린 공에 봄에 꽃을 피어나듯 인간의 정이 결합하는 춘화를 그렸다. 여기서 골프공과 남녀교합은 공과 빈 구멍과 관련이 있다. 구멍을 채우는 것이 골프이고 남녀교합이다. 그런데 그런 '색'은 '공'이란다. 참으로 어려운 불교사상이다. 산과 강이 흐르는 것이나 꽃에 구름이 지나가는 것이나 사실은 다 남녀교합이자 음양조화에 대한 은유이고 보면 이 세상에는 '색'이 아닌 것이 없고 '공'이 아닌 것이 없다.

색즉시공 공즉시색 I 장지 위에 혼합재료 13X133cm 2008

작가는 생활의 중도를 지키면 음양의 조화와 생명의 약동을 추구한다. 동양의 섹스는 서양의 섹스처럼 서로의 욕망을 소비하고 해소하는 것이 아니라 음양의 조화이자 기혈의 순환이다. 그러기에 너무나 자연스럽고 아름다운 배설행위로 본다. 그런데 조선시대에 와서 유교가 정치철학의 근간이 되면서 가부장제는 더욱 강화되었고 이런 부분에 대한 해석도 상당히 훼손되거나 왜곡되었다.

남녀의 교합은 "봄이 되면 꽃이 피고, 여름이 되면 뜨거운 태양빛이 작열하고, 가을이 되면 낙엽이 떨어지고, 겨울에 눈이 오는 것"과 같은 원리다. 그리고 인간은 남녀교합을 통해 거기서 얻는 쾌감과 즐거움을 통해 삶과 활력과 에너지를 다시 얻는 것이다. 그런 의미에서 남녀교합의 궁극적인 목적은 기와 생명과 에너지를 서로 주고받는 것이고 생명의 약동을 얻기 위한 상생의 몸짓이자 창조적 행위인 셈이다.

사찰 꽃창살 같은 목각과 평화와 공존의 꽃탑

제주생활의 중도(中道) I 목조 위에 혼합재료 280X42X38cm 2008. 도조 릴리프 작품(조금 먼 거리). 인간과 자연이 힘을 합쳐 쌓은 평화와 공존의 탑과 같다. 이를 두고 불교에서는 '원융합일'이라고 했던가.

제주생활의 중도(中道) I 목조 위에 혼합재료 280X42X38cm 2008(덜 먼 거리). 여기도 남녀교합의 장면이 보인다. 음양의 조화로운 결합을 상징적으로 보여주는 것 같다.

제주생활의 중도(中道) I 목조 위에 혼합재료 280X42X38cm 2008(가까운 거리). 어기스는 천지인이 하나가 되어 신나게 노는 것 같다.

이 꽃탑을 보니 '두루 어우러져 하나로 됨'이라고 뜻이 담긴 '원융합일(圓融合一)'이라는 말이 생각난다. 얽히고설킨 삶의 융합과 보이지 않은 끈으로 인간과 자연이 하나가 되어 큰 탑을 이룬 것 같다. 참으로 멋지다. 서로를 얼싸안아주는 넉넉한 마음, 자연의 마음, 고향의 마음, 어머니의 큰마음 같지 않은가

이 작가의 다음과 같은 엉뚱한 발상은 그의 해학적 진수가 어디서 오는지 알 것 같다.

"사랑과 증오는 결합하여 연꽃이 되고, 후회와 이기주의는 결합하여 사슴이 된다. 충돌과 분노는 결합하여 나는 물고기가 되고 행복과 소란은 결합하여 아름다운 새가 되고 오만함과 욕심은 결합하여 춤이 된다. 나의 작품에서 이런 자유는 어떤 시간과 공간을 넘어선다"

제주의 황홀한 색감과 정신적 사치로 삶의 중도를 즐기다

작가의 가족, 딸과 작가와 부인. 가족이 서 있는 모습이 너무 보기 좋다. 따님은 대단한 미인이고 작가의 부인은 남편의 내조자로 자부심이 커 보인다.

작가는 이제 그림을 생활의 중도를 즐기면서 이를 구체적으로 구현하면서 작품활동을 하고 있다. 그의 '중도'의 이상으로 쌓은 공든 탑은 결코 무너지지 않고 세월이 갈수록 더 빛날 것이다. 삶의 고단함을 물리치는 제주의 화사한 색감과 이상향을 향하는 정신적 사치로 그의 인생의 전성기 최고의 르네상스시기를 맞고 있다.

자연과 인간의 혼연일체 그리고 우주만물을 하나의 생명의 범위에서 평등하게 보는 마음이 결국 작가의 손과 발과 몸과 마음에 무한대의 상상력을 펼치게 하는 모양이다. 이를 화폭에 해학적 기지로 옮겨 문화유산 같은 작품을 만들고 있다. 거기에는 삶의 고단한 현실과 미래에 대한 꿈과 이상이 같이 담겨 있다.

그는 우리가 사는 시대정신을 담아 현대판 민화 같은 그림으로 사람들에게 아낌없이 선물한다. 우리는 그저 그런 작품 속에 빠져 행복해지면 된다. 부디 그가 한국의 마음을 오래 빛내는 문화재 같은 작가로 되길 바랄 뿐이다.

끝으로 작가는 작업이 안 되거나 마음이 외로울 때 애송한다는 이생진시인의 시 한 구절을 여기에 소개한다.

성산포에서는 / 설교를 바다가 하고 / 목사는 바다를 듣는다 / 기도보다 더 잔잔한 바다

꽃보다 더 섬세한 바다 / 성산포에서는 / 사람보다 바다가 더 잘산다.

한국화의 새로운 전형을 제시한 작가

▲ 이왈종화백과 그와 가까운 친구분들

추계예술대학교수(1979~1990)을 역임하고, 1991년부터 현재까지 제주도 서귀포에서 작업하고 있다. 제5회 월전미술상(2001), 한국미술작가상(1991), 제2회 미술기자상(1983), 제23회 국전 문화공보부 장관상(1974) 등을 수상했다. 저서 및 화집으로는 <생활속에서-중도의 세계 이왈종의 회화>(미술통신 1990),

| ||||||||||||