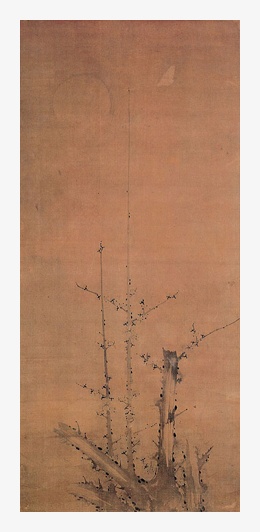

김광섭의 시, '창호지' 가운데 한 구절이다. 조선 창호지의 반투명 질감이 매화나무의 그림자를 어루만지는데 적요한 뜨락에는 매화가 핀다. 고담(古淡)스러운 운치다. 시에는 표현되어 있지 않지만 창호지에 매화 그림자가 비치도록 해주는 것은 아무래도 달빛이어야 제격이다. 달빛과 매화의 그림자가 만드는 이 호젓한 정취를 담은 창호지는 또한 어몽룡(1566~?)의 화선지가 되어 유현(幽玄)한 질감의 공간을 펼쳐놓는다.

어몽룡의 생애에 대해서는 알려진 바가 별로 없다. 다만 선조 37년(1604년)에 진천 현감을 지냈으며, 매화 그림으로는 조선 제1인자로 평가받았다는 것, 그리하여 황집중의 포도, 이정의 대나무와 함께 삼절(三絶)로 불리었다는 정도다. '월매'를 보면 가히 명불허전(名不虛傳)임을 알겠다.

북송 때 선승 중인(仲仁)은 어느 날 화광사에서 문호 소동파와 의기투합하여 노닐다가 달빛에 비친 매화의 그림자가 창문에 어리는 것을 보고, 그 성글고 소쇄한 맛에 취하여 문득 붓을 들어 따라 그리게 된다. 그것이 묵매화(墨梅畵)의 시작이다. 달빛에 젖은 매화 한 줄기에 시정(詩情)과 선미(禪味)가 가득하다. 어몽룡의 '월매'는 우리를 다시 화광사의 그 달밤으로 초대하고 있는 것은 아닌가.

적당한 마른 붓질은 소박한 듯 담대하고, 한 호흡에 그은 것처럼 거침이 없으면서도 청신한 공간의 디자인을 이룬다. 대나무가 직선이고 난초가 곡선이라면 매화는 굴곡이다. 그래서 매화 가지의 모습을 '용이 서리고 봉황이 춤춘다(龍蟠鳳舞)'고들 한다. 그러나 '월매'의 화면을 가로질러 가는 굵은 둥치는 지나치게 과시적 굴곡을 이루고 있지 않다. 선은 'ㄹ'자 유음(流音)의 파동으로 흐름을 만들면서도 간결하여 차라리 공간을 담박하고 고요하게 한다. 흐르면서도 고요한 질감, 그것은 바로 달빛의 촉감이 아니던가.

화가는 우선 화선지 위에 둥근 물체를 올려놓고 그 위에 먹을 뿌려 화면에 달을 만들었다. 그러자 달빛의 촉감과 운율이 이제는 매화나무 가지를 생성시키기 시작한다. 달의 곡선을 따라 휘어지는 늙은 둥치, 그리고 마치 달의 부름에 끌린 듯이 어린 가지들이 달을 향해 솟아오르며 꽃을 피운다. 매화의 암향(暗香)이 달빛을 타고 흐른다. 사군자, 그 중에서도 매화가 일반적으로 상징한다고 하는 성리학의 견고한 정신이나 도덕적 이념을 벗어나서 오늘은 이 마술적이고도 아름다운 달밤의 상상력 속으로 오래도록 서성거리고 싶다

세월의 무게를 가진 늙은 가지는 중력에 순응하며 아래로 늘어지지만 어린 가지들은 명랑한 운율처럼 솟으며 상승한다. 달의 원만한 원은 이 모순되는 두 흐름을 화해시키면서 균형을 이루게 한다. 그리하여 풍경은 화음을 이룬 하나의 음악, 소야곡이 된다. 이 작은 음악은, 그러나 작은 공간을 넘어서 확산되려 한다. 매화의 굵은 가지는 화면 안에서 끝나지 않고 왼쪽에서 오른쪽으로 흘러가면서 화면을 확장시키려고 한다. 그리하여 음악은 우주의 아득한 달밤을 가로질러 가는 우주의 음악이 되려하는가.

동아시아 화훼도나 사군자, 17세기 서양 정물화는 유사한 듯하지만 사뭇 다르다. 서양 정물화의 화려한 꽃들은 마치 제각각 꽃말이 있는 것처럼 각각 어떤 의미를 지시하고 있지만 전체적으로는 허무를 표현하는 것이다. 잉브로시우스 보스카르트의 '벽감 속의 꽃 정물화'는 건물 밖의 자연과 실내의 벽을 동시에 보여주면서, 꽃들은 생명의 자연에서 차단되어 인위적 문명 속으로 들어오는 그 순간의 공간에 놓여진다. 대지의 뿌리가 잘린 이 아름다운 꽃들은 쉬 시들게 될 것이며, 이들을 담고 있는 유리병 역시 쉽사리 깨어질 것이다. 프랑스어로 정물화는 '나뛰르 모르뜨'(nature morte), '죽은 자연'이라는 말이다. "헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다."(전도서 1:2). 정물화의 근원적인 메시지다.

|

|

| 잉브로시우스 보스카르트의 '벽감 속의 꽃 정물화'. | |

조선의 선비 가운데 매화를 가장 사랑했던 사람은 아마 퇴계 이황일 것이다. 이황을 단순히 조선의 성리학의 체계를 세운 철학자로만 보는 것은 이황을 반밖에 보지 못한 것이다. 이황이 또한 탁월한 시인임을 우리는 잊고 있다. 그는 무려 2000여 편의 시를 지었으며, 특히 매화를 사랑하여 매형(梅兄)이라고 부르면서 수많은 매화시편을 남겼다.

|

|

| 청나라 화가 황신의 '답설심매도'. | |

梅邊行幾回巡 매화꽃 언저리를 몇 차례나 돌았던고

夜深坐久渾忘起 밤 깊도록 오래 앉아서 일어나기를 잊었더니

香滿衣巾影滿身 옷 가득 향기 스미고 달 그림자는 몸에 가득하네.

봄날, 시정에 젖어 도산서당의 달밤을 홀로 거니는 대철학자이자 노시인인 그의 모습이 눈에 선하지 않은가. 시인의 몸은 매화나무 몸체처럼 늙었지만 그의 가슴에는 청신한 시정의 새 가지들이 달빛을 타고 솟아오르고 있나보다. 그는 지금 달빛에 젖은 매화의 그윽한 향기가 되고, 매화 그림자를 받아 그 자신이 매화가 되었나 보다. 시방, 소동파와 중인, 이황과 어몽룡은 같은 뜨락을 거닐고 있다. 달빛과 매화의 뜨락, 그곳은 우리가 잃어버린 정신의 공간이다.

'월매'의 오른쪽 화면 끝에서 위로 쭉 솟아오른 긴 가지는 위로 솟는 새 가지 중에 가장 굵은 가지임에도 뒤의 가지보다 흐리며, 급기야는 달 근처에서 형체감이 사라지고 있다. 달빛과 공간과 나무가 하나로 녹아들고 있는 것인가. 화가의 마음 끝자리가 닿는 곳이다.

# 매화가 핀 뜨락, 조선 선비의 마음자리

흔히 성리학의 이념을 나타내고 있다는 문인화의 묵매는 선승인 중인에 의해 시작되었다는 데서 알 수 있듯이, 원래는 유교의 군자보다 선종의 깨달음이나 도교의 신선과 더 깊은 친연관계를 가지고 있었다. 그래서 매선(梅仙)이라고도 하였다. 퇴계 역시 매화를 '장자'에 나오는 막고야산의 신선에 비유하였다. 선비들이 겨울 속에서 일찍 핀 매화를 찾아나서는 모습은 '심매도(尋梅圖)'라는 이름으로 많은 화가들의 그림 소재가 되었는데, 이는 일종의 구도의 정신을 표현하고 있는 것이다.

송나라 성리학자들은 자신들이 추구하는 선비정신을 추운 눈 속에도 맑은 꽃을 피워내는 매화에서 찾았다. 성리학자들에게 매화는 다섯 개의 음기 밑에서 하나의 양기가 생겨나고 있는 '주역' 복괘(復卦)를 연상시켰다. 생명의 양기가 시작되는 복괘는 만물의 생명을 키워내는 '천지의 마음(天地之心)'이며, 성리학자들이 찾고자 하는 생명의 이념이었다. 매화의 뜨락, 그곳은 조선 선비들의 마음자리이며, 정신의 뜨락이었다.